In una remota località costiera tra Inghilterra e Scozia, già devastata dalla crisi economica, si attende l’arrivo di una catastrofica Onda, ennesima riprova delle conseguenze del cambiamento climatico. In un’atmosfera in bilico tra reale e distopia, Ali Millar – che si era fatta notare da pubblico e critica per l’intenso memoir The Last Days, sulla sua infanzia nella comunità di Testimoni di Geova e il suo allontanamento – scrive una favola dark, attraversata da sensualità, ossessione, inquietudine e confrontandosi con una molteplicità di tematiche e spunti, dal cambiamento climatico appunto al lutto, il desiderio, l’identità, la manipolazione della verità, l’ossessione dei social, la maternità. Ava Anna Ada, appena pubblicato da Sur con la magnifica traduzione di Martina Testa, è una storia che ha bisogno di punti di vista molteplici per raccontare la complessità del presente e che si affida alle voci delle due principali protagoniste, Anna e Ava, ora alternandoli ora fondendo insieme i lori sguardi, e un inquietante Noi, sorta di entità superiore e onnisciente. In occasione del Salone del Libro di Torino abbiamo incontrato l’autrice.

Vorrei partire dalla forma narrativa, le tre voci e punti di vista che si alternano, davvero molto efficace: come mai questa scelta? Quale l’obiettivo? Perché raccontare la storia proprio in questo modo?

Penso che ogni storia abbia un suo modo in cui deve essere raccontata, questa non avrebbe funzionato se l’avessi raccontata con un unico narratore dall’inizio alla fine. Mentre scrivevo questo romanzo, stavo anche scrivendo il memoir e mi sono resa conto che il memoir appunto io lo scrivevo in un certo modo ma che gli altri protagonisti del libro avrebbero raccontato la cosa sicuramente in un modo diverso, da un punto di vista diverso. Ed è stato da lì che mi è venuta l’idea nel romanzo di far raccontare gli stessi eventi da narratori diversi. Il problema era quanti esattamente e chi dovevano essere questi narratori. Nel cominciare ho capito che veniva bene questa alternanza tra Ava e Anna, mi sembrava funzionasse. Non sapevo se andava prima scritta tutta la storia nella voce di una e poi tutta nella voce dell’altra, ma poi mi sono resa conto che la struttura di botta e risposta era quella più efficace e che faceva andare meglio avanti la narrazione. Mi piace molto questo modo frammentato perché mi sembra che sia anche un modo sensato per parlare della realtà in cui viviamo in cui ognuno ha il suo punto di vista e ognuno costruisce una propria narrazione diversa, specie sugli schermi, e mi piaceva molto anche il fatto di avere tutto un libro basato su due narrazione diverse di due narratrici entrambe inaffidabili.

Vorrei fermarmi su questo, su inaffidabilità e ambiguità della narrazione: quanto è importante per noi lettori sapere davvero quale sia la verità, l’unica verità?

Siamo ossessionati dall’idea della verità, amiamo l’idea che ci sia una verità ultima, oggettiva, da poter raggiungere, è molto difficile vivere nell’incertezza, nell’ambiguità, ma secondo me è così, non c’è una verità unica a cui si può attingere. Il modo in cui ciascuno di noi si costruisce il mondo è soggettivo, ognuno lo vede dal proprio punto di vista eppure passiamo la vita a cercare questa verità oggettiva che valga per tutti. Nel libro volevo giocare con questa idea e quindi non mi interessa che ci sia una versione su cui tutti concordiamo, mi piace l’idea che ogni lettore abbia una versione di questa storia e che veda i personaggi a modo suo, col suo sguardo, con la sua sensibilità. Può essere un problema però quando un libro è trasposto per il cinema e vediamo che i personaggi hanno una specifica fisionomia, una faccia, e invece nella testa dei lettori magari hanno tante facce diverse. Nel mio libro mi piace l’idea di lasciare molto spazio ai lettori per l’interpretazione dei personaggi.

Il suo romanzo rompe numerosi stereotipi, anche letterari, tra cui l’empatia che possiamo provare verso i personaggi. Ognuno di loro, Anna, Ava, ma anche Adam e Leo, suscitano nel lettore sentimenti complessi. Sono estremi, ma anche per questo così interessanti, nuovi, non stereotipati appunto. Una costruzione sicuramente però molto più difficile e in un certo senso pericolosa, non trova?

|

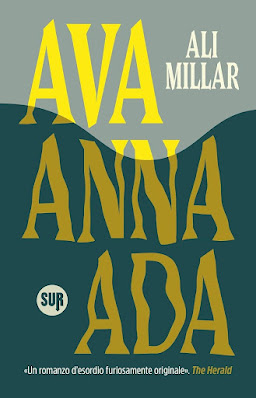

| Ava Anna Ada di Ali Millar Sur, 2025 Traduzione di Martina Testa pp. 310 € 19 (cartaceo) € 9,99 (ebook) Vedi il libro su Amazon |

Perché la distopia? Cosa rappresenta per lei in questo romanzo?

Volevo creare un mondo un po’ diverso dal nostro ma anche molto simile; però se avessi ambientato il libro in un mondo che era davvero uguale alla nostra realtà non avrebbe funzionato perché invece mi interessa portare il lettore un po’ fuori dalla realtà perché è soltanto da quel livello di distanza che la si può mettere in discussione e vederne i lati assurdi. Standoci immersi dentro nella realtà quotidiana non la vediamo per quanto folle e assurda è davvero. Ambientare la storia in un mondo molto simile ma un po’ distopico quindi mi aiutava per questo, per vedere meglio l’assurdità e la follia di quello in cui viviamo. Volevo infilarmi dentro fino in fondo nell’oscurità verso la quale secondo me siamo diretti ed è un orrore verso cui ci dirigiamo consapevolmente. Viviamo in tempi che trovo terrificanti: quando ho scritto questo romanzo c’erano state da poco la Brexit, l’elezione di Trump, cominciava la pandemia, per me era quasi impossibile scrivere di un mondo che non fosse distopico in qualche modo. Perché tramite lo strumento della distopia riusciamo a guardare in faccia il mondo in cui viviamo, mentre gli schermi che abbiamo in mano sono un continuo strumento per guardare da un’altra parte, per non affrontare la realtà di petto.

Il romanzo affronta temi molto importanti: il cambiamento climatico appunto, e dinamiche famigliari, la maternità, il lutto, la sovraesposizione mediatica, l’identità, la dipendenza… come sei riuscita a tenere insieme tutto e a non farti sopraffare? Dal mio punto di vista posso dirle che la lettura non è mai soffocante, ma ogni cosa perfettamente calibrata

Oltre che romanzi scrivo anche memoir e sono ossessionata dalla vita, da come è fatta la vita: mi sembra che ogni giorno la nostra vita sia ricolma di tutti questi temi e storie, tutto quanto coesiste nelle nostre vite. La scelta è se essere una scrittrice generosa o riduttiva: se nel mio libro mi impongo di metterci due temi specifici mi sembra di non restituire al lettore l’enorme complessità e stratificazione del tessuto della realtà. Ho letto recentemente un’intervista alla moglie di Paul Auster dopo la sua scomparsa e lei diceva che i meccanismi della realtà si basano appunto sul fatto che questa è profondamente strana, irriducibile, piena di cose. Una persona che scrive romanzi deve affrontare tutto questo pullulare di complessità e di temi, altrimenti un libro sembra finto. Un altro elemento che c’è nella realtà è l’elemento del caso e così l’ho inserito anche nel mio libro, la casualità è parte di questa enorme ricchezza irriducibile dell’esperienza umana e invecchiando mi rendo conto sempre più di questo. A me interessa tantissimo vedere la vita come questa accumulazione infinita di cose su cui ragionare, sentimenti da provare, esperienze.

Che tipo di lettrice è? È cambiato qualcosa nel suo rapporto con la lettura nel momento in cui sei diventata anche scrittrice?

In questo preciso momento sono una lettrice terribile! Io leggo da quando avevo tre anni, mi ha insegnato mia mamma e tutta la mia infanzia l’ho passata a divorare libri. Quando sono diventata scrittrice io stessa la lettura è diventata una cosa un po’ diversa, intanto perché la mia mente decostruisce e analizza costantemente i testi che leggo, anche dal punto di vista della tecnica e dello stile; poi mi metto a fare paragoni con la mia scrittura. Mi si è complicata la vita da lettrice, però sono molto attenta perché studio anche gli elementi tecnici di quello che leggo. Mi sono resa conto che ultimamente torno spesso a libri non novità, mi sembra che oggi ci sia una grossa spinta a leggere sempre e solo le ultime cose uscite. Sto rileggendo Edna O’Brien e Rachel Cusk, scrittrici che adoro, donne senza paura, audaci, che non hanno timore di scrivere personaggi femminili difficili, molto ricchi, sfaccettati. In particolare i personaggi di Edna O’Brien, li adoro, proprio l’altro giorno dicevo a un’amica quanto sono simili a noi, quanto sono veri.

Intervista esclusiva a cura di Debora Lambruschini.

Si ringraziano la casa editrice Sur, l’ufficio stampa e Martina Testa in qualità di interprete.

Social Network